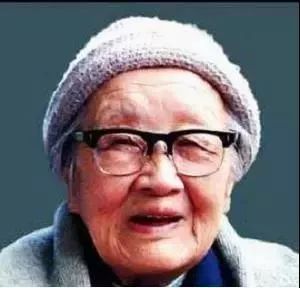

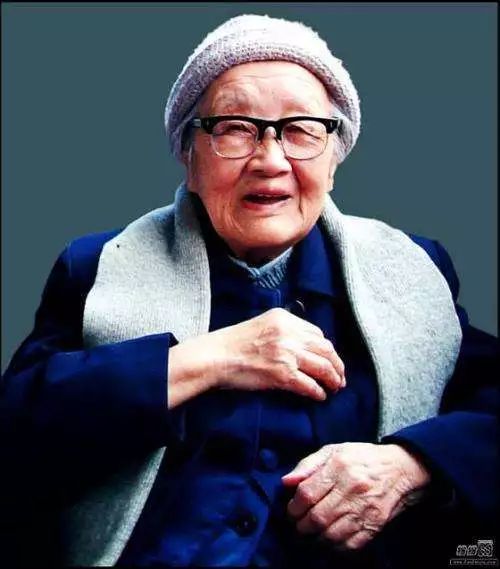

朱旦华(1911年12月26日——2010年5月29日)浙江宁波人。毛泽民同志的夫人。中国共产党优秀党员、久经考验的忠诚的共产主义战士,第四—七届全国政协委员,政协江西省第五届委员会副主席;1937年11月参加革命工作,1938年2月加入中国共产党。1937年11月历任延安陕北公学学员、新疆迪化女中教务主任。1946年9月历任延安中央党校休养员、中央妇委会秘书,1949年3月任全国妇联组织科科长;中华人民共和国成立后历任江西省妇委会委员、省妇联主任兼宣传部部长、党组书记,政协江西省第五届委员会副主席等职务;2010年5月29日在南昌逝世,享年99岁。 海曙中心小学的卢柯忻同学 讲述红色老人朱旦华的故事 宁波庄桥镇历史悠远,红色老人朱旦华就是从这里走出的。朱旦华在宁波毓秀小学读书时,国文老师曾给学生们上了一课他自编的教材—《劳工万岁》,这四个大字给朱旦华留下了深刻的印象,五四运动时,宁波学生联合会积极组织提倡国货、抵制日货的爱国活动,在她幼小的心灵中播下了革命的种子。 抗日战争爆发后,为了追求革命真理,她历尽千辛万苦于1937年11月到达革命圣地延安,进入陕北公学学习,毕业后党组织分配她去新疆迪化女中任教导主任。

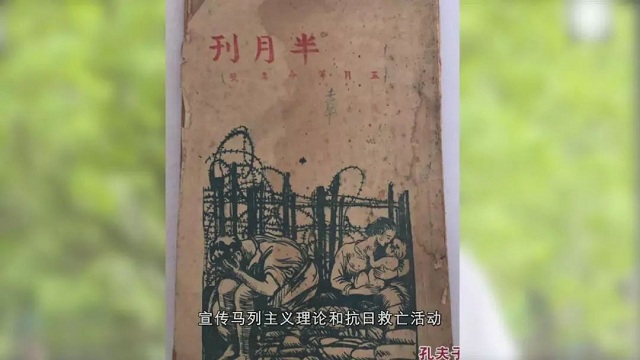

为了支援抗日前线,她积极组织募捐活动,邀请当时新疆的文艺界名流,辅导迪化女中话剧团演出《雷雨》《屈原》等剧目,并通过演出募集资金,购买了一架飞机支援抗日。 她还编辑发行《妇声半月刊》等刊物,宣传马列主义理论和抗日救亡运动,宣传妇女解放,被称为“朝气蓬勃、奋勇向前的新女性”。

在新疆的日子里,朱旦华与时任新疆省财政厅长的毛泽民组成革命家庭,然而在1942年,军阀盛世才“翻脸反共”,朱旦华全家被抓进监狱,毛泽民被秘密杀害。而狱中的朱旦华,从未放弃自己的信仰,她带着孩子和战友们一起坚持斗争,以“百子一条心,集体回延安”作为狱中斗争目标,编写了《狱中四时歌》《缝衣》等大量儿歌,教女牢中的二十几个孩子演唱,满怀信心,迎接希望。

历尽艰辛,1946年的6月10日,朱旦华母子等131人被党中央营救回到了延安,之后安排她到中央妇委和蔡畅、邓颖超、康克清、帅孟奇等大姐一起工作,1949年任全国妇联干部科科长,当年端午节,在党组织的关怀下,邓颖超大姐作为证婚人,朱旦华与方志敏烈士的堂弟方志纯喜结连理。 婚后不久便与方志纯一起去往江西工作。“清贫、洁白朴素的生活,正是我们革命者能够战胜许多困难的地方!”这既是方志敏烈士留下的名言,也是方志纯、朱旦华一生的座右铭。

方志纯和朱旦华在江西这篇红色的土地上倾注了大量心血,奉献了毕生精力,晚年时,组织上为照顾老干部,修建了一片新房子,让他们可以不必再住陈旧的集体大院,更好地颐养天年,而朱旦华得知这个消息后,却写了一封信,明确表达了自己的心愿和“遗嘱”。

信里这样说道: 感谢省委对我们这些老同志的关心和照顾。我现在生活得很好,三个子女及一个养女都已生活自立,趁我现在头脑还清楚,正式向领导表明:我不要新房子,请组织上把这个指标留给那些比我更需要的老同志吧!同时,也请领导监督,不许任何亲属、打我的旗号,利用这个指标! 我一九三七年只身从上海去延安参加革命,在将近七十年的革命生涯中,经历了各种风风雨雨,坐过敌人的监牢,也被下放劳改过。但我从不后悔,只觉得自己为党为人民所作的贡献太少。毛泽民烈士为革命事业英勇牺牲,方志纯同志一身正气、两袖清风,他们永远是我也是我的子女们学习的榜样。 我已九十多岁了,我想在现在住的房子继续住下去。我死后,房子交公。我还有一点点存钱,交给我的大儿子全部用于我的后事开销,尽量不要再给组织增加负担。我认为,毛泽民烈士和方志纯同志的革命精神和优良品格,是留给子女们最宝贵的遗产!这是我认真思考后作的决定。也算是我一个老共产党员的遗嘱吧! 2005年10月15日 组织领导收到此信后,被老一辈革命家的高风亮节、无私精神感动了,无论是在敌人监狱里还是在自己家里,她心里只有国家利益,只有人民利益,她就是这样既普通又伟大的人。

|