章名涛(1907年——1985年),祖籍宁波鄞县,中国电机工程学家,中国科学院院士。少时毕业于上海圣约翰中学,后留学英国纽卡斯尔大学,1930年回国后在浙江、上海工作。后任清华大学电机工程系教授、系主任。参加制定全国12年科学远景规划。他一直担任电机工程方面的教学工作,著有《电机的电磁场》、《磁场线图略论》、《凝电器电机》、《同期感应电动机》、《同步机在周期性振荡中的阻尼系数》等等。

宁波市行知实验小学的林锌钺同学 讲述院士章名涛的故事 章名涛,祖籍宁波鄞县。年幼时,正值“五四”运动期间,在“民主与科学”的新思潮影响下,“实业救国”、“科学救国”、“教育救国”等口号猛烈地撞击着他的心灵,于是他深知,必须加倍努力,才能真正用知识救国。1920年,13岁的章名涛以优异的成绩考入当时大名鼎鼎的上海圣约翰中学。

1924年,章名涛抱着“科学救国”的思想远涉重洋到了法国,后又转英国纽加索大学攻读电机工程。 章名涛年龄小,个子小,又是个中国人,常受到歧视。上课时,让他坐在最后一排,因此他常常听不清老师的讲课。但他没有灰心,反而更激发起要为中国人争气的决心,一定要超过那些自视高人一等的洋人。 上课听不清,他就在课后到图书馆自学,把老师在黑板上点到的习题一个一个做完。他读书量之大、范围之广是远远超出老师要求的,除老师指定的教材、参考书外,藏书丰富的图书馆成了他课余时间的主要去处。三年的苦读,为他的电机理论打下了坚实的基础。 1932年秋,章名涛应当时清华大学工学院院长顾毓琇教授的邀请,到清华大学筹建电机系,并被校方聘为教授。那年他才25岁,成了清华大学当时最年轻的教授,打破了26岁才有资格当教授的清华大学的规定。

章名涛主张学校的教学应该联系生产实际,正确的方法应该是“把理论知识提高以后,拿到工厂里去,让工程师提意见,拿回来再研究”。他认为“这样才能有新的创造,才能建立起学校与工厂的正确关系”。 针对当时一些青年教师认为多听课就能提高水平的情况,他说:“这是吞知识,而不是钻研学问,只听课能培养自己独立研究和学习的能力吗?”他主张教师首先要把教材中自己还没有把握的部分,充分利用图书馆,大量翻阅参考书和杂志,然后再到实验室去进行实验,以培养“独立进行研究和学习的能力”。他每天的生活不是教书就是读书,节假日、星期天也不例外。

1937年7月7日卢沟桥事变爆发,8月中清华、北大和南开同迁长沙,借湖南大学校舍成立长沙临时大学。 章名涛看到当时北平已危在旦夕,马上将面临日寇铁蹄蹂躏,他决不在日寇统治下苟延残喘,便辞别年迈的老母,毅然决然化妆成商人南下长沙。 1938年2月又随学校西迁,经过两个多月,3000多里的长途跋涉到达昆明的“西南联大”,此后直到1945年抗战胜利,他都在西南联大教书,西南联大的图书馆就成了他的“书房”。

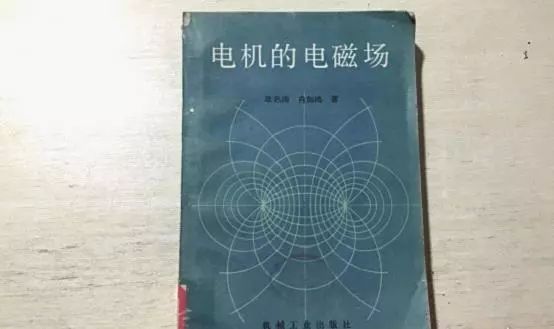

读一辈子书,教一辈子书,这是章名涛一生最真实的写照。把自己的学识留给后人,为祖国的四化建设发出自己最后的光和热,是章名涛晚年的最大夙愿。 1978年以后,他的身体状况已经非常糟糕,每天只能坐在轮椅上工作两小时,但他还是坚持用颤抖的手一个字一个字地修改文稿,立志要把《电机的电磁场》这本教材编写完毕。他的夫人看到他累得满头大汗,右手抖得难以写出完整的字时,心疼地劝他休息。他说:“我的时间不多了,但我要干的事情还很多,如不能把我的知识留给后人,那将是我终生的憾事。”在他们的努力下,《电机的电磁场》这本近50万字的编著终于在他生前修改完毕,交付出版社,可惜他未及看到此书的出版,就离开了人世。

为学在严,严格认真,严谨求实,严师可出高徒。为人要正,正大光明,正直清廉,正己然后正人。这便是最真实的章名涛!

|